Указатель / Предисловие / Авторы / Сокращения / Избранное / Публикация / О проекте / Контакты

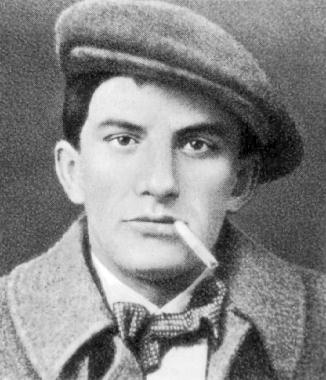

Алфавитный список авторов / критиковМАЯКОВСКИЙ, Владимир Владимирович(1893-1930).

Видный рус. сов. поэт и драматург, долгие годы директивно считавшийся "лучшим, талантливейшим поэтом нашей сов. эпохи" (И.В.Сталин); несмотря на наметившийся в последние годы пересмотр места М. в отечественной лит-ре, он остается одним из ведущих сов. поэтов 1-ой пол. 20 в. Род. в с. Багдади близ Кутаиса (ныне - Кутаиси, Грузия), во время учебы в местной гимназии принимал участие в гимназической забастовке, в 1906 г. продолжил учебу в Москве, куда переехал после смерти отца; сблизился с большевиками (чл. РСДРП с 1908 г.), трижды арестовывался. Поступил в Моск. уч-ще живописи, ваяния и зодчества, исключен в 1914 г. за публичные выступления; отбывал воинскую службу в Петрогр. автошколе; принимал участие в Февральской революции. Переехав в 1919 г. в Москву, тесно сотрудничал с РОСТА. Печататься начал с 1912 г. Гл. ред. журн. "ЛЕФ" (с 1923 г.). Много путешествовал по Европе и Америке. Покончил жизнь самоубийством. Оценка И.В.Сталина на десятилетия загнала изучение тв-ва М. в прокрустово ложе апологетики "классика сов. поэзии"; тому способствовала и позиция самого поэта, искренне разделявшего идеалы социализма (все совр. попытки низвергнуть М. "с пьедестала" имеют в основе те же идеологические, а не лит.-худож. критерии). Вместе с тем, трагедия действительно талантливейшего поэта состояла в том, что, поверив безоговорочно в "правду" отд. идеологии (большевизма), он не смог понять и выразить более широкой правды эпохи. Возможно, именно нач. разочарований в идеалах, к-рым М. посвятил жизнь, оказалось для поэта непереносимым и послужило одной из причин самоубийства. В том же контексте - добровольно взятая им ноша пропагандиста идей коммунизма - целесообразно оценивать утопические элементы драматических (см. Театр НФ) и поэтических (см. Поэзия НФ) произв. М., по к-рым, хотя и фрагментарно, но восстанавливается облик предвидимого им близкого и далекого будущего. Если не считать драмы "Мистерия-Буфф" (1918; испр. 1921), где Земля Обетованная предстает в библейских образах (см. Религия), то впервые картины будущей утопии появляются в поэме М. "150 000 000" (1921): ее финал-апофеоз рисует праздник освобожденного труда в озелененной Сахаре, на к-рый прилетают даже гости с Марса. "Будни" коммунизма, описанные с элементами юмористической НФ, а также др. НФ детали (в т.ч. картины антиимпериалистической войны) представлены в поэме "Летающий пролетарий" (1925; 1925). В этом же произв. ощутимо присутствуют элементы сатирической НФ: гл. врагом революции поэт считал мещанство и бюрократизм, справедливо опасаясь, что в обывательски-чиновничьем болоте утонут все благие начинания, - поэтому картины того, "как проводит свои дни гражданин XXX в.", нужны М. для резкого противопоставления "мелочному" быту совр. ему коммуналок. То же противопоставление составляет гл. конфликт пьесы "Клоп" (1929): первый и последний акты разделяют всего 50 лет, но нынешнее поколение сов. людей уже живет при коммунизме (правда, черты его, в осн., только декларируются - дружелюбие, товарищество и т.п.); впрочем, одного-единственного мещанина, случайно "занесенного" в эту утопию, оказывается достаточно, чтобы заразить ее бациллами стяжательства, пьянства, пошлости (см. Оптимизм и пессимизм). В др. пьесе - "Баня" (1930) - ситуацию повальной бюрократизации в стране должна исправить "машина времени", с ее помощью энтузиасты-комсомольцы надеются отбросить в прошлое все, что не подходит "светлому будущему"; однако "положительные" образы пьесы (в их число входит Фосфорическая женщина из далекого будущего) худож. бесплотны и проигрывают в сравнении с образами бюрократов, написанных с большой сатирической силой (см. Путешествия во времени). Фантаст. образы и обороты, используемые, в осн., для гиперболизации - как, напр., в стих. "Прозаседавшиеся" (1922), - обнаруживаются во мн. произв. М. Внутренняя убежденность в возможности построения совершенного об-ва привела М., по нек-рым свидетельствам, к поддержке идей Н.Федорова о воскрешении мертвых (см. Бессмертие, Мистицизм и оккультизм): среди героев поэмы "Про это" (1923) встречается примечательный образ "большелобого тихого химика", сотрудника мастерской по человеческим воскрешениям. В.Р.

Лит. (выборочно): -"Владимир Маяковский в воспоминаниях современников" (1963). В.Перцов "Маяковский. Жизнь и творчество" в 3-х тт. (1976). Н.Харджиев, В.Тренин "Поэтическая культура Маяковского" (1970). В.В.Катанян "Маяковский. Хроника жизни и деятельности" (1985). |

||

|

Главный редактор энциклопедии - Вл. Гаков. Изображения книг - из библиотеки О. Колесникова. При использовании материалов энциклопедии ссылка на scifi.spb.ru обязательна! e-mail: in@scifi.spb.ru | ||